【编者按】

2025年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。

在我们身边,有这样一群可敬的“大先生”:他们在学校“三有三会”党建品牌引领下,做“有技能、有情怀、有文化”的示范、引导学生“会做事、会做人、会生活”,着力培养吃得苦、沉得下、上得手、走得远,具有忠诚度、责任感、中国心、中国情,具有基本生存技能、生活技能和健康生活品位的新时代卓越工匠。

即日起,我们将围绕教师节主题,推出“教师节·致敬榜样”系列报道,通过学校官网、微信公众号等媒体平台,分期、深入、立体化地聚焦扎根基层、默默奉献的优秀个人与团队,挖掘他们平凡岗位上的不凡事迹,展现其教学科研、育人服务中的动人风采,讲好工大“大先生”的育人故事,大力弘扬和践行教育家精神。

让我们共同走近这些身边的榜样,感受教育家精神的磅礴力量,向所有四川工程职业技术大学的老师们致以最崇高的敬意!

教师节·致敬榜样|曾颖峰:匠心传承 技以育人

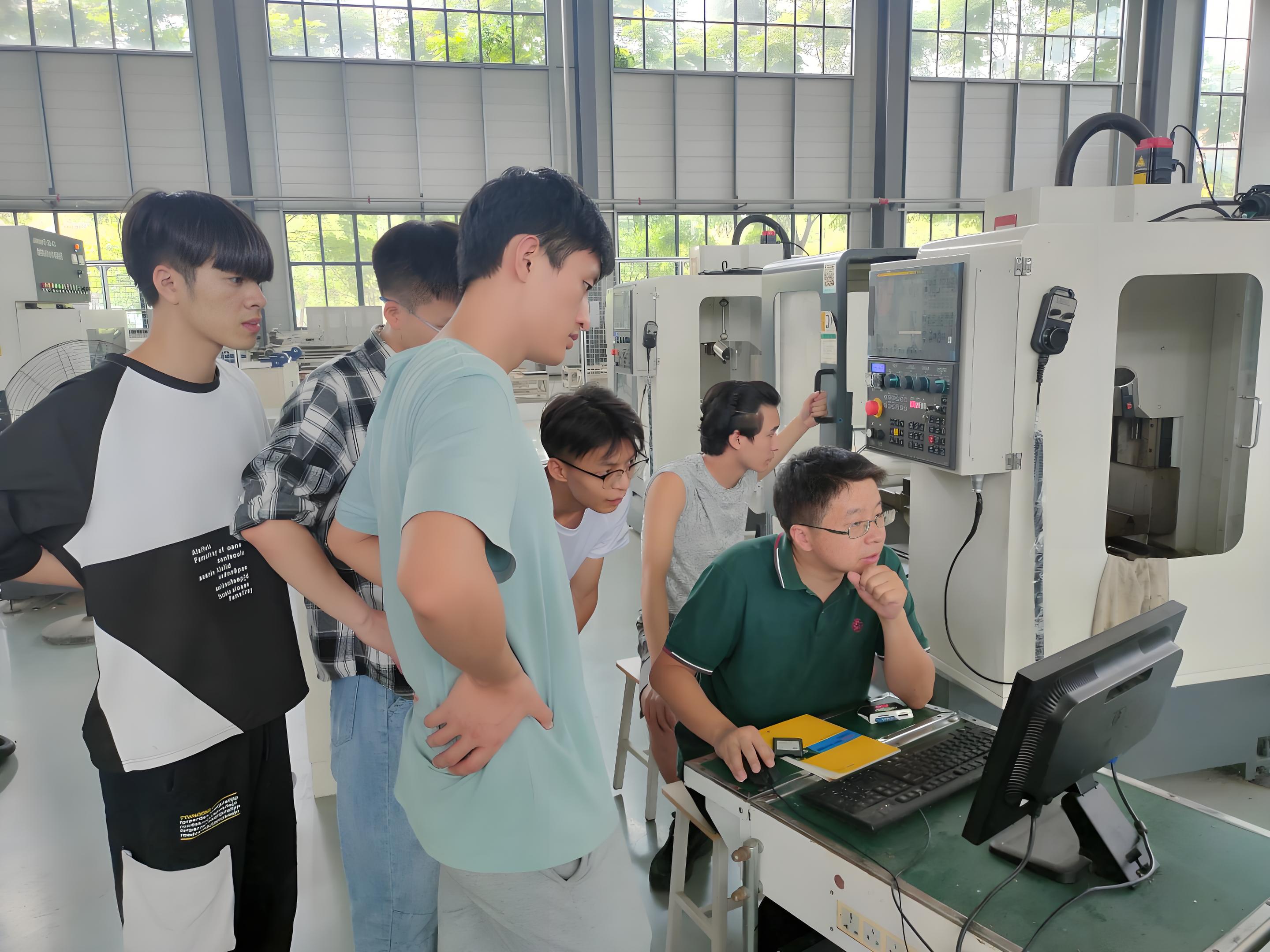

曾颖峰,电气工程学院教师,自2009年入校以来,一直从事数控维护及电气自动化技术相关的教学、科研与技术服务工作。曾颖峰同志一直坚守实践教学一线,个人技术拔尖,曾获“四川工匠”“四川省技术能手”“德阳首席技师”等多项殊荣。作为德阳市技能大师工作室领办人和四川省职业院校智能制造装备技术专业名匠技艺技能传承创新平台主持人,他搭建起集技术攻关、技艺传承、技能推广于一体的高水平平台,带领团队解决多项生产实践中的技术难题,推动技术创新成果转化,为行业培养了一大批高技能人才,为区域产业发展和技术技能传承做出了积极贡献。

一、坚守初心,与校共发展

曾颖峰同志自2009年到学校数控设备应用与维护专业任教,始终秉持 “学校需要什么,我就干什么”的信念,将个人发展融入学校发展的大局。从机械到嵌入式,再到学校亟须的数控维修、工业机器人技术等教学岗位,每一次转型都是全新的挑战。他时刻践行“干一项,爱一项,专一项”的职业准则,凭借强大的学习能力和钻研精神,成功地将机械设计、电子电气控制与计算机技术有机结合,形成了自身独特的跨学科教学与技术优势。

二、教学相长,精研塑良师

曾颖峰同志的教学成长并非一蹴而就。初登讲台时,他也曾陷入“懂却教不会”的困境。教学不是知识单向灌输,而是思维的引导与点燃。这促使他将自己内化的、近乎本能的工程师思维,进行外化、拆解和方法论提炼。这个过程中,他不断反思自己的每一个技术判断并将其转化为学生能够理解和模仿的步骤,不断调试教学内容,编写教学案例,努力设计好一堂课。教学专业课程从最开始的1门累积到近30门,逐渐成长为了一名优秀教师。近年来,曾颖峰同志累计获得学校5次“优秀教师”、1次“优秀共产党员”、1次“永好教师育人奖”;累计主持参与完成课程建设10门,主持主研教育教学、科研项目近20项,发表国内外期刊论文17篇,授权发明、实用新型专利10项,获学校教学成果奖特等奖1次(排名第2),教学成果一等奖1次(排名第2)。

三、以赛促教,匠心结硕果

2019年9月,在第三届四川省工业机器人技术应用技能大赛教师组比赛中曾颖峰同志一举夺魁,同年12月被四川省人力资源和社会保障厅授予“四川工匠”“四川省技术能手”荣誉称号。随后,曾颖峰同志积极响应学校号召,以赛促学、以赛促教,组织团队,成立大师工作室,终年如一日地指导学生学习赛项的新设备、新技术和新工艺,近4年来,指导学生获得技能大赛国赛一等奖1项,国赛二等奖1项,省赛一等奖3项,二等奖4项,并在2023年四川省职业院校技能大赛生产单元数字化改造赛项(师生赛)中代表学校参赛再次荣获了一等奖。

四、技术赋能,产教践初心

曾颖峰同志在刻苦钻研教学与技术技能的同时,积极深入企业一线,为东方汽轮机有限公司、德阳工院精工科技有限公司、四川省玻纤集团有限公司等单位提供技术服务。他注重将实际项目内容转化为教学资源,有效应用于带徒传艺和企业员工培训中。近年来,曾颖峰同志为东方电气集团、中国工程物理研究院、四川宏华石油设备有限公司等企事业单位员工开展数控机床装调与技术改造、工业机器人应用技术、PLC应用技术等培训,累计培训学员约500人,培训效果显著,深受学员好评。凭借在技艺技能传承与人才培养方面的扎实贡献,他于2023年被授予了“德阳首席技师”荣誉称号。

2024年,曾颖峰同志被评为四川省职业院校智能制造装备技术专业名匠技艺技能传承创新平台负责人。肩负这一重要职责,他的工作日程愈发紧凑:不仅牵头推进平台建设规划与团队组建,还积极组织技艺技能传承与创新交流活动,深入企业一线提供技术支持与攻关服务,同时将更多前沿技术与实战项目融入教学内容,全力推动专业教学改革与高技能人才培养,持续为行业发展与人才培育贡献力量。

五、脚踏实地,逐梦向未来

曾颖峰同志始终秉持“脚踏实地、步步向前”的信念:既以务实态度扎根专业实践、指引学子成长,又以开放视野引领学习方向、照亮育人之路,助力一批批学生在坚实的步伐中走向更广阔的天地,实现自我与时代的同频共振。(文/图 电气工程学院)